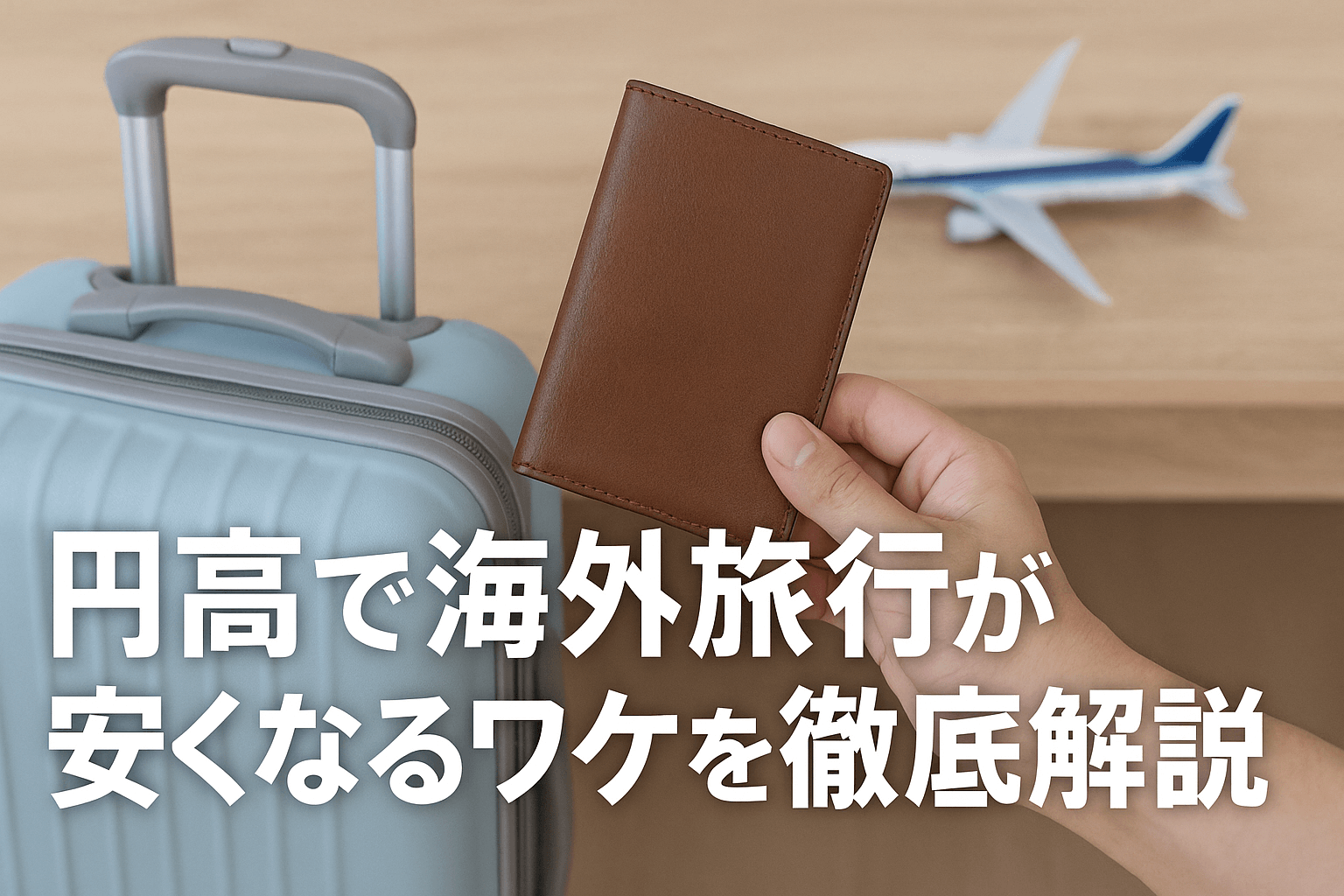

円高とは円の価値が上がること=同じ外貨を買うのに必要な円が減ること。だから海外旅行は実質値下がりします。本稿はFX初心者向けに、通貨ペアの見方、円高で安くなる費目(航空券・ホテル・現地消費)の具体的影響、ドル円のかんたん判定法(金利・移動平均・イベント)、そして手数料を抑える支払い術(現地通貨決済・DCC回避・低コストカード)や、外貨建て/円建てと支払いタイミングの使い分け、分散して確定するコツまで、実務目線でやさしく解説します。今が買い時か迷ったら、為替アラートで目標レートを待ち、良い水準で一部前払いして固定。チェックリストと具体例も用意し、「見えない割引」を取り逃さない実践力が身につきます。

- 円高とは何?為替レートが海外旅行の総費用にどう影響するの?

- 円高になると具体的に何が安くなるの?(航空券・ホテル・現地での飲食や買い物など)

- 航空券で安くなるポイント——運賃・サーチャージ・オプションの通貨建てを見極める

- 宿泊費で安くなるポイント——予約通貨・支払いタイミング・付随費用

- 現地での支出:飲食・移動・買い物・娯楽はこう安くなる

- 数字で把握:円高になると旅費はどれだけ減る?

- 行き先で変わる「円高インパクト」

- 決済手段で割引率が変わる——「円高+低コスト決済」が最強

- 準備段階で安くなるもの——意外な「外貨建て」

- 円高期の「買い方・払う順番」ベストプラクティス

- よくある誤解と注意点

- 超シンプルな式で理解する

- ミニケース:5日間シティブレイクの費目別インパクト

- まとめ——円高は「外貨建て支出」が多いほど効く。通貨と支払い方法の2軸で攻略

- 円高・円安を初心者でもどう見分ける?旅行のベストタイミングを判断する簡単な指標は?

- 海外旅行の支出はほとんどが外貨建て——円が強いと実質割引になる

- 円高・円安の見分け方:まずはドル円チャートの“向き”と“位置”

- 旅行のベストタイミングを決める5ステップ

- シナリオ別の動き方:円高待ち/横ばい/円安加速

- 最低限覚えておきたいイベントと季節性

- 小ワザ:為替に強い予約と支払いの実務

- よくある誤解と落とし穴

- 最後に:シンプルな仕組みとチェックで旅費のブレを味方に

- 最後に

円高とは何?為替レートが海外旅行の総費用にどう影響するの?

円高になると海外旅行が安くなる理由と、為替レートが総費用に及ぼす実際の影響

海外旅行の予算を考えるとき、見落とされがちなのが「為替レート」です。

航空券、ホテル、現地での食事や交通、アクティビティやショッピング——これらの多くは外貨建て価格で形成されており、円が強くなる(円高)だけで総額は大きく変わります。

為替は日々動くため、同じ旅程・同じ宿でも支払う円の額がタイミング次第で数万円単位で違ってくることも少なくありません。

ここでは、円高とは何か、そして為替レートが海外旅行の総費用にどう影響するのかを、実務目線でわかりやすく解説します。

円高とは何か——通貨ペアの見方から理解する

円高は「円の価値が相対的に上がること」を指します。

為替は通常「通貨ペア」で表し、たとえば米ドルと円ならUSD/JPYと表示します。

USD/JPYが150から140へ下がった場合、1ドルを買うのに必要な円が150円から140円へ減ったわけです。

つまり、同じ1万円で買えるドルの量は増える——円が強くなった、すなわち円高です。

逆にUSD/JPYが140から150へ上がると円安です。

ユーロやポンド、韓国ウォンやタイバーツなど、どの通貨に対しても考え方は同じです。

EUR/JPYが165から155へ下がれば円高、155から165へ上がれば円安です。

円高が起きる背景(主な要因)

- 金利差の変化:日米・日欧の金利差が縮まると円は買われやすくなります。

- リスク回避の流れ:世界的にリスクオフになると、安全資産として円が買われやすい局面があります。

- 貿易・経常収支:輸出入や投資収支のバランスが中長期の需給に影響します。

- 金融政策や要人発言:中央銀行の方針転換やサプライズは短期的に大きく動かすことがあります。

- 市場介入や期待:実弾介入、または介入観測だけでも為替は反応します。

旅行計画においては、これらの要因を「完璧に予測する」のではなく、「動きが出ているかどうか」を押さえることが大切です。

特に金利イベント(FOMC、ECB理事会、日銀会合)やインフレ指標(米CPI、米PCE、国内CPI)は、出発前のレートに影響を与えやすい重要日程です。

なぜ円高になると海外旅行が安くなるのか

核心はシンプルです。

海外旅行で使うお金の多くは外貨で価格設定されています。

円高になると、同じ外貨額を用意するのに必要な「円」が少なくて済みます。

結果として、総費用(円換算)が下がります。

例えば、米国旅行での支出合計が2,900USDだとします。

為替が1USD=160円なら464,000円、140円なら406,000円、120円なら348,000円。

円高(160→120)に振れるだけで、同じ旅程でも差額は116,000円にもなります。

これは、ホテルをワンランク上げられる、もう一都市足せる、ビジネスクラスに片道だけアップグレードできる、といったレベルの違いを生むインパクトです。

航空券・ホテル・現地支出それぞれの為替感応度

- 航空券:表示は円建てでも、原価の多く(燃油費・国際コスト)は外貨ベース。円高が進むと上昇圧力が和らぎやすく、セール時の下値余地も広がります。外貨建てで購入する場合、為替の影響はダイレクトです。

- ホテル:外貨建て(USD/EURなど)での料金提示が多く、予約通貨が円か外貨かで為替影響の出方が違います。外貨建て即時決済なら予約時のレートで確定、現地払いなら当日のレートで決まります。

- 現地交通・食事・アクティビティ:ほぼ完全に外貨建て。円高メリットが最もストレートに効く部分です。

- ショッピング:現地通貨価格は為替に加え、各国のVAT/税制の影響も受けます。円高は「値引き」に相当するため、お土産や免税店での体感差が大きくなります。

注意点として、旅行会社や航空会社の価格はコストの為替変動を即時に反映しないこともあります。

特にパッケージ商品は、反映にタイムラグが生じる場合があるため、「円高が始まったからすぐ全て安くなる」わけではありません。

ただしトレンドとして円高が続くと、じわじわ価格面に好影響が及びやすくなります。

総費用に対する為替の影響を数値でイメージする

具体例を想定しましょう。

ニューヨーク5泊7日(個人手配)のケース:

- 航空券:1,200USD

- ホテル:1泊180USD×5泊=900USD

- 食事:1日50USD×6日=300USD

- 交通・アクティビティ:200USD

- ショッピング:300USD

- 合計:2,900USD

為替レート別の円換算(手数料等を一旦除外)

- 1USD=160円 → 464,000円

- 1USD=140円 → 406,000円

- 1USD=120円 → 348,000円

同様にユーロ圏旅行。

総額2,000EURとすると、

- 1EUR=175円 → 350,000円

- 1EUR=160円 → 320,000円

- 1EUR=155円 → 310,000円

外貨が強い国ほど、円高の恩恵は大きくなります。

旅行先の基軸通貨(USD/EUR/GBPなど)に対する円の動きを注視すると、費用のブレを事前に見積もりやすくなります。

手数料・スプレッド・決済レートという「見えないコスト」

カタログレート(市場実勢)で単純計算しても、実際の支払いは「手数料」によりやや不利になります。

代表的なものは次の通りです。

- 空港や街中の両替商のスプレッド:往復で3~8%程度と大きいことが多い。

- クレジットカードの海外事務手数料:為替レートに対し1.6~2.5%程度上乗せされることが一般的。

- 国際ブランドの決済レート:Visa/Mastercard等が決定するレート。市場レートに近いが、決済日ズレの影響あり。

- 海外ATM引き出し:ATM利用料+カード発行体の手数料がかかる場合あり。

- 動的通貨換算(DCC):現地端末で円建て決済を勧められる仕組み。レートが割高になりがちで基本的に不利。

現地でカード決済をする際は「現地通貨建て」を選ぶのが原則です。

DCCの画面では円建てが強く推されますが、避けましょう。

さらに、なるべく市場レートに近い決済ができる手段(為替手数料の低いカードやマルチカレンシー口座)を選ぶと、円高メリットを取りこぼしにくくなります。

予約通貨と支払いタイミングで為替リスクの出方が変わる

- 外貨建て・即時決済:予約時点でレートが確定。円高が進みそうな局面では待つのも一手、逆に十分に円高が進んだと感じるなら早めに確定してしまうと安心。

- 外貨建て・現地払い:出発日まで為替リスクに晒される。旅行直前に円安へ戻ると支払い額が増える点に注意。

- 円建て予約:表面上は為替を意識しなくてよいが、価格の裏側では為替が影響。円高が続けばセールや値下げで反映される余地が出ることも。

実務的には、航空券はセールや在庫が絡むため「価格の妥当性」と「為替見通し」のバランスで決めます。

宿泊は、予約サイトで「現地払い(無料キャンセル可)」と「前払い(返金不可)」の差を見比べつつ、為替の動きを踏まえて最適な支払いタイミングを選ぶのがポイントです。

為替の動きを活かす支払いテクニック

- 分散して確定(ドルコスト的発想):長期の出費は複数回に分けて支払い、レート変動リスクを平均化。

- 外貨を小口で先に用意:マルチカレンシー口座やプリペイドを使い、円高局面で一部だけ外貨に換えておく。

- 指値的な発想:自分の「納得レート」を決め、到達したら素早く決済や予約を確定。

- キャンセル可の予約を活用:円高が進んだらより良い条件へ乗り換える余地を残す。

航空券と燃油サーチャージに潜む外貨要素

燃油サーチャージは原油や航空燃料の価格(多くはUSDベース)に連動します。

円高はドル建てコストを円で見たときに和らげる方向に働くため、先行きの改定で負担減となる可能性があります。

ただし、改定は一定期間ごと・事前告知で行われ、価格反映にはタイムラグがある点を理解しておきましょう。

ケースで学ぶ:支払い手段の違いによる実質コスト差

例:現地で合計1,000USDを支払う場合

- 両替商で現金に換える:表レート140円、実効145円(スプレッド込み)だと145,000円。

- クレジットカード(海外事務手数料2%):ネットワーク決済レート140円なら、実質142.8円相当で142,800円。

- DCCで円建て決済:提示レートが145円相当なら145,000円(+カード側の一部手数料)になり不利。

同じ円高局面でも、手段次第で1~2万円の差が生まれます。

為替水準と「実効レート」の両方を意識することが大切です。

円高局面を見極めるためのシンプルな観点

- 長期トレンドラインと節目:USD/JPYやEUR/JPYの月足・週足で主要な高安値を確認。節目を割り込むとトレンド転換の可能性。

- 金利差の方向:米10年債利回りと日本の金利差が縮まる方向だと円は相対的に強含みやすい。

- 重要イベント前後:FOMCや日銀会合直後の初動と、その後の定着を数日かけて観察。

- ボラティリティ:急伸・急落後は行き過ぎの調整が入りやすい。飛びつきではなく「落ち着き待ち」も選択肢。

旅行の視点では、「完璧な底値を狙う」必要はありません。

ターゲット通貨で過去数カ月比で十分に円高方向へ有利になったと判断できる水準で、必要分を計画的に確定していく方が実務的です。

現地物価と為替の両にらみ

為替が円高でも、現地のインフレ率が高いと外貨ベースの価格が上がっていることがあります。

とはいえ、為替要素は「物価上昇分を相殺」または「それ以上に打ち消す」ことがあり、結果として円換算の支払い額が下がるケースが多いのも事実。

目安として、過去半年~1年での円の騰勢と現地の物価動向を同時に確認しましょう。

失敗しない実践チェックリスト

- 予約通貨を確認:円建てか外貨建てか、決済タイミングは即時か現地か。

- カード決済は現地通貨を選択:DCCは避ける。

- 手数料の低い決済手段を用意:海外事務手数料やATM手数料を事前に把握。

- 為替アラートを設定:狙いの水準に来たら一部を確定。

- キャンセル規定を活用:円高がさらに進んだら乗り換えられる選択肢を確保。

- 複数回に分けて支払い:一括勝負を避け、レートを平均化。

- 重要イベント前に無理をしない:ボラが高い時期は確定を急がない、または必要分だけ小口で。

まとめ:円高は最強の「見えない割引」。計画と手段で差がつく

円高とは、円の購買力が上がること。

海外旅行では、外貨で価格が決まる多くの項目の円換算額が下がるため、総費用が安くなります。

影響は航空券・ホテル・現地消費のあらゆる場面に及び、タイミング次第で数万円から十万円規模の差が生まれます。

実務で差が出るのは「予約通貨・支払いタイミング・決済手数料」。

現地通貨建てでのカード決済を基本とし、無駄なスプレッドを避け、円高の波を活かして分散確定することで、為替の恩恵を最大化できます。

重要イベントや金利差の方向感を押さえ、過度に欲張らず、納得できる水準で着実に確定していく——この姿勢が、旅のコスト最適化に最も効果的です。

同じ旅でも、為替の使い方ひとつで体験の質は変えられます。

円高というチャンスを、賢い計画と実行で、旅の価値に変えていきましょう。

円高になると具体的に何が安くなるの?(航空券・ホテル・現地での飲食や買い物など)

円高で「何が」どれだけ安くなる?

航空券・ホテル・現地支出を具体的に分解

円高は、海外旅行にとって最強の「見えない割引」です。

理由はシンプルで、海外での多くの支出は外貨で価格が決まり、その外貨を買うための円の枚数が減るからです。

では、円高になると具体的に何が、どこまで安くなるのでしょうか。

航空券、ホテル、現地での飲食・買い物・移動・娯楽まで、費目ごとに「円高メリットの出方」を細かく解体します。

最後に、円高を味方にする支払い順番・道具の選び方もまとめます。

航空券で安くなるポイント——運賃・サーチャージ・オプションの通貨建てを見極める

1. 国際線の基本運賃

航空券の「運賃」は、予約サイトや航空会社サイトによって建て通貨が異なります。

- 日本の航空会社・日本サイトの販売:多くは円建て。円高でも即時の価格低下は限定的(為替を織り込んだ運賃改定は一定のサイクル)。

- 海外航空会社・海外発券・一部LCC:米ドルや現地通貨建てが多い。円高メリットがダイレクトに効き、決済時の円換算額が減る。

例)米ドル建ての航空券が750USDの場合、1USD=155円なら約116,250円、145円なら約108,750円。

円高(155→145円)で約6.5%の実質値下がりです。

2. 燃油サーチャージ・各種税金

燃油サーチャージは原油価格と為替(多くは米ドル)を基に各社が日本円で定め、月または隔月で改定します。

円高は原則サーチャージ低下方向の力になりますが、「今買う一枚のチケットが即下がる」わけではなく改定タイミング依存です。

空港税などの各種税金は現地通貨をベースに設定され、外貨建て販売なら円高効果が出ます。

3. 有料手荷物・座席指定・機内販売

LCCのオプション(受託手荷物、座席指定、機内食など)は外貨建てで決済されることが多く、円高メリットがストレートに乗ります。

たとえば手荷物料が片道40USDなら、155円→145円で合計80USD分のコストが12,400円→11,600円に下がります。

宿泊費で安くなるポイント——予約通貨・支払いタイミング・付随費用

1. 予約サイトと通貨表示のからくり

- 海外系OTA(例:Booking.com、Agodaなど):表示は円でも、実際の決済は現地通貨になることが多い(「ホテルで支払い」ケース)。この場合、円高時に支払うと円負担が下がる。

- 事前決済プラン(プリペイド):予約時点で円転されるため、その日の為替で確定。円高の瞬間に「ロック」できるのが利点。

- 外資系ホテル公式:米ドルや現地通貨建てが基本。円高の恩恵が直接効く。

2. 現地払いと事前払いの使い分け

円高が進みそうなら「現地払い」で様子見、十分円高と判断したら「事前払い」で確定、という選択ができます。

逆に円安が進みそうなら、早めに円建てでプリペイドしておくと上振れリスクを抑えられます。

3. リゾートフィー・サービス料・税金

米国や東南アジアの一部では、現地で別途リゾートフィーやサービス料・税が外貨で加算されます。

これらは外貨建てのため、円高時ほど総額が軽くなります。

たとえば1泊あたり35USDのリゾートフィーなら、3泊で105USD。

155円→145円の円高で16,275円→15,225円に。

4. Airbnb・バケレン

Airbnbは表示通貨を選べますが、オーナー側は現地通貨で設定。

円建て表示でも決済レート・手数料により実質外貨の影響を受けやすいです。

円高期は、料金と清掃費などの固定費がまとめて目減りします。

現地での支出:飲食・移動・買い物・娯楽はこう安くなる

1. 飲食代(レストラン・カフェ・スーパー)

メニュー価格は現地通貨。

円高時は毎食の円換算額が下がります。

特に欧米の外食はチップ込みで割高になりがちですが、チップも外貨ベースのため円高なら総額が軽くなります。

- 例:1食20USD、1日2食、5日で200USD。155円→145円で31,000円→29,000円に。

- スーパーやフードホールでも同様に円高効果が直撃。

2. 交通費(地下鉄、バス、タクシー、ライドシェア)

都市交通は小口でも積み重なる費目です。

UberやGrabなども外貨建て決済。

まとめてみると、円高の恩恵は往復空港送迎・市内移動・郊外ツアーの車代などで確実に効きます。

3. 観光・エンタメ(入場料、ツアー、スポーツ・ライブ)

世界的観光地の入場料はUSDやEURを基準に決まっており、円高で実質値下がり。

現地ツアー代、レンタル(自転車・ボード・器材)、国立公園の入園料なども同様です。

4. 買い物(ブランド、ドラッグストア、家電、免税)

外貨建て価格のため、円高はショッピングにも直結します。

- グローバルブランド:価格改定の頻度はあるが、決済は現地通貨。円高のときに大物を買うと効果大。

- 免税店:ベースは外貨。円建てに切り替えるレジもあるが、両替レートが不利なことが多い(DCCに注意)。

- ドラッグストアや量販店:小口でも総額で差がつく。まとめ買いほど円高メリットが大きい。

数字で把握:円高になると旅費はどれだけ減る?

1USD=155円から145円になった場合のざっくり比較

外貨建て合計が1,800USDの旅行の場合(航空券600USD、ホテル800USD、現地支出400USD)

- 155円時:1,800×155=279,000円

- 145円時:1,800×145=261,000円

- 差額:18,000円(約6.5%安)

これにカードの外貨手数料や両替コストの差が上乗せ(または削減)されます。

手数料を適正化できれば、さらに実質コストを下げられます。

行き先で変わる「円高インパクト」

- 米ドル圏(米国・ハワイ・グアム等):航空券・ホテル・チップ・エンタメがUSD基準。円高メリットが最も分かりやすく効く。

- ユーロ圏(西欧):物価水準が高く、円高の恩恵が体感しやすい。都市税・サービス料も外貨。

- アジア(タイ、ベトナム、台湾等):通貨は多様だが、現地物価が相対的に低い分、円高時はコスパがさらに上がる。

- オセアニア(豪・NZ):AUD/NZDへの円高で、自然系アクティビティやレンタカー費用の割安感が出る。

決済手段で割引率が変わる——「円高+低コスト決済」が最強

1. クレジットカードの外貨手数料

多くのカードは、国際ブランドレート+1.6~2.2%前後の外貨手数料が上乗せされます。

外貨手数料が0%または低いカードを使うだけで、円高効果を毀損せず取り込めます。

航空券・ホテル・現地決済はこの差が積み上がるため、総額で数千~1万円以上の違いになることも。

2. DCC(現地通貨の強制円建て)を避ける

海外のレジやオンラインで「円で払う?」と聞かれたら基本は「現地通貨で」。

円建ては店舗側レート(割高)のことが多く、せっかくの円高が削られます。

3. 両替・海外ATMの賢い使い方

- 空港の両替はレート・手数料が不利なことが多い。必要最小限に。

- 海外ATMでの引き出しは、カード規約の手数料を確認。複数回の少額引き出しは手数料がかさむため、適度にまとめる。

- マルチカレンシー口座・プリペイドを活用して、円高時に外貨をチャージしておくのも有効。

準備段階で安くなるもの——意外な「外貨建て」

- 海外eSIM・Wi‑Fiレンタル:USD建ての事業者が多い。円高時に事前購入するとお得。

- 現地アクティビティ・交通パス:海外サイトの事前購入は外貨建てが一般的。円高なら早めに確定。

- 海外通販でのトラベルグッズ:スーツケースパーツ、アダプター、アウトドア用品などUSD/EUR建て価格が安く感じられる。

円高期の「買い方・払う順番」ベストプラクティス

- まずは外貨建てが確実な費目(ホテルの現地払いプラン、現地ツアー、LCCオプション)をリスト化。

- 円高が進んだと判断したら、外貨手数料の低いカードやマルチカレンシー口座で「事前決済」してレートを固定。

- 航空券は、外貨建て販売(海外航空会社や一部OTA・LCC)が安いなら円高期に確定。日本円建てが有利なら、プロモ運賃・販売サイクルを狙う。

- 現地支払いが避けられない費用(リゾートフィー、都市税、チップ)は、現地通貨決済+低手数料カードで。

- DCCは拒否、円建て強制は回避。ATMは回数を絞って引き出し。

よくある誤解と注意点

- 円建てのパッケージツアーは、為替の反映にラグがある。円高でも即値下げにならないことがある。

- 燃油サーチャージは改定サイクル制。円高の影響は次回改定で出ることが多い。

- 現地インフレ・繁忙期の値上げは、円高効果を相殺する場合がある。為替と現地物価の両方を見る。

- カード特典のキャッシュバックやポイントも「実質値引き」。為替と合わせて総合的に最安を作る。

超シンプルな式で理解する

実質の円コスト = 外貨価格 × 為替レート(円/外貨) ×(1+決済手数料)

円高は「為替レート」を下げ、低コスト決済は「決済手数料」を下げます。

二つを同時に最適化すると、同じ旅行内容でも総額が大きく変わります。

ミニケース:5日間シティブレイクの費目別インパクト

- 航空券:650USD(LCC、手荷物込)

- ホテル:1泊160USD×4泊=640USD(税・サービス別)

- 現地支出:飲食220USD、交通70USD、入場・ツアー90USD=380USD

- 合計:1,670USD

155円→145円の円高で

- 155円時:1,670×155=258,850円

- 145円時:1,670×145=242,150円

- 差額:16,700円の節約に加え、外貨手数料が2.0%→0.0%のカードに切替えるとさらに約4,800円相当が浮く計算。

まとめ——円高は「外貨建て支出」が多いほど効く。通貨と支払い方法の2軸で攻略

円高で安くなるのは、外貨で値段が決まっているものすべてです。

航空券は販売通貨で恩恵の大きさが変わり、ホテルは「現地通貨・現地払い」ほどダイレクトに効きます。

現地の飲食・交通・娯楽・買い物は毎回の支出がそのまま割引され、積み上げ効果は大きいです。

最後に、DCC回避・外貨手数料の低い決済手段・円高時の事前確定という基本を押さえれば、同じ旅程でも総額は数%~一割前後まで差が出ます。

為替の追い風が吹いたら、通貨と支払いタイミングの両輪で確実に取り込みましょう。

円高・円安を初心者でもどう見分ける?旅行のベストタイミングを判断する簡単な指標は?

円高で旅費が下がる理由と、今が買い時かを見抜くカンタン判定法

海外旅行の費用は、見た目は円表示でも中身は外貨で構成されています。

為替の動きは「見えない割引率」。

円が強い(円高)と、同じ外貨額でも支払い円換算が小さくなり、トータルの旅費が下がります。

ここでは、なぜ円高で安くなるのかを実務目線で整理し、円高・円安を手早く見分けるコツと旅行のベストな支払いタイミングを判断するためのシンプルな指標をまとめます。

海外旅行の支出はほとんどが外貨建て——円が強いと実質割引になる

航空券、ホテル、現地の飲食・交通・エンタメ、オプションツアー、チップや買い物。

これらは基軸通貨(主に米ドル・ユーロ)や現地通貨の価格をベースに日本円へ換算されています。

円高は「1外貨あたりの円コスト」を下げる方向に効くため、総額が下がります。

注意点は、外貨ベースの金額が固定されているのか、予約から支払いまでの間に変動余地があるのか、どの時点のレートが適用されるのか(予約時・決済時・カードの処理日)です。

表面上は円表示でも、決済の裏側でカード会社の為替レートや手数料が乗ることがあります。

航空券・宿・現地消費に効く為替の波及ルート

- 航空券の基本運賃:外貨建てで内部計算されるケースが多く、円高になると円建て表示が下がりやすい。

- 燃油サーチャージ:原油・ジェット燃料の基準価格(多くは米ドル)と基準期間のレートで設定。改定は月次・隔月などのサイクルで遅れて反映。

- ホテル:外資系は通貨ベースが明確。円高時に前払いで固定しておくと、現地払いよりも為替上のメリットを取り逃しにくい。

- 現地消費:飲食・交通・小売の全般が外貨。円高時は「毎回の会計」が軽く感じられる。

数値イメージ:ドル円が160→150円でいくら変わる?

例:1,200USDのホテルを支払う場合

- USD/JPY=160円なら 192,000円

- USD/JPY=150円なら 180,000円

差額は12,000円(約6.25%の低下)。

為替手数料やカード外貨手数料が1~3%前後かかるとしても、円高のインパクトのほうが大きい局面では十分に相殺できます。

ユーロでも同様で、たとえば160→155円なら約3.1%のコスト減です。

円高・円安の見分け方:まずはドル円チャートの“向き”と“位置”

最初の合言葉は「円が強い=円絡みの通貨ペアの数字が下がる」。

USD/JPY(ドル円)、EUR/JPY(ユーロ円)、GBP/JPY(ポンド円)などで、レートが下がる動きは円高のサイン。

特に旅行に最も影響するのはUSD/JPYです。

チャートアプリで日足を開き、右肩下がりか上がりか、直近の高値・安値の切り上げ/切り下げを視覚的に確認しましょう。

3枚の定番シグナル(価格・移動平均・出来事)

価格の切り上げ/切り下げで判断する

直近1~2か月の高値と安値を線で結び、安値が切り上がっていれば円安優勢、高値・安値とも切り下がれば円高優勢。

面倒なら「直近5営業日の終値が連続で下がっているか」を見るだけでも傾向を掴めます(ドル円が下げ=円高)。

20・65日移動平均のクロスで流れを掴む

中期のトレンド判定に有効。

USD/JPYが20日線と65日線の両方を下回り、かつ20日線が65日線を下抜けている状態は円高バイアスが強いサイン。

逆なら円安優勢。

ラインの傾き(右下がりか)も併せて見ると精度が上がります。

金利と中央銀行イベントをカレンダーで追う

為替は金利で動くことが多い。

米金利が下がる(特に2年債利回り)とドル安=円高に傾きやすい。

FOMC(米連邦公開市場委員会)、日銀金融政策決定会合、米CPIや雇用統計の発表日は要注意。

結果が予想より弱ければ米金利が低下し、円高に振れやすくなります。

補助指標:金利差・米債利回り・ドル指数(DXY)

- 日米2年金利差(米2年-日本2年):縮小方向は円高の追い風。

- 米2年・10年利回り:低下はドル安圧力になりやすい。

- DXY(ドルインデックス):下落基調ならドル全面安気味で、対円でも円高に傾きやすい。

- リスク指標(VIXなど):リスク回避ムードが強い時は円買いが入りやすい。

旅行のベストタイミングを決める5ステップ

ステップ1:目的地の基軸通貨を決める

米国・ハワイ・中南米はドル、欧州はユーロ、アジアは米ドルや現地通貨連動。

主要費目(航空券・宿泊・現地消費)の通貨をひとつに絞って観察対象を明確にします(多くはUSD/JPY)。

ステップ2:為替アラートを設定する

「ドル円が150円を割れたら通知」といったプライスアラートをスマホに設定。

アラートが鳴ったら、航空券・宿・現地ツアーの一部を前払いで確定するフローを用意しておくと、機動的にレートを固定できます。

ステップ3:決済タイミングを分散する

旅費を一括で最後に払うのではなく、出発の1~3か月前から数回に分けて支払いを進める「分散決済」が有効。

円高が進む局面でも、少しずつ固定しておけば平均レートが安定します。

逆に円安が加速した場合のダメージも平準化できます。

ステップ4:前払いでレート固定か、現地で柔軟性を取るか

円高が進行している時は、返金条件を確認した上で前払いにして有利なレートを確保。

今後さらに円高が進みそうなら、前払いは半分・残りは現地払いで「追い円高」を狙うのも手。

無料キャンセル期限までは仮押さえ、レートが良い日に前払いへ切り替える運用も効果的です。

ステップ5:手数料の罠を避ける

為替手数料が低いカードを選ぶ

外貨手数料が低いカードや、決済通貨を現地通貨で処理できるカードを優先。

海外事務手数料の有無やレートの基準日も事前に確認します。

円建て提示には“現地通貨で”と伝える

店舗や端末で円建て精算を勧められる「ダイナミック通貨換算」は割高になりがち。

必ず「現地通貨で」を選択しましょう。

ATM引き出しは回数をまとめる

出金ごとに固定の手数料や上乗せレートがかかることがあるため、まとめて引き出すほうが総コストが下がります。

シナリオ別の動き方:円高待ち/横ばい/円安加速

円高が進行している局面

- USD/JPYが20日線・65日線の下、安値更新が続く → 前払い比率を高め、主要費用(航空券・宿)を確定。

- さらに円高余地がありそうなら、現地消費分は当日カード払いで“追い円高”を取りにいく。

方向感が出ない持ち合い

- レンジ上限(たとえば150–155円レンジなら155付近)では支払いを控え、下限近辺で一部確定。

- 外貨現金は少なめに、カード中心で柔軟に対応。

円安トレンドが強いとき

- 早めに必要額の大半を確定。円建て商品(パッケージ、旅行会社経由の円建て前払い)を活用し、レート変動を遮断。

- 行き先の再検討(円が比較的強い通貨圏、物価が落ち着いた国へ)もコスト最適化の一手。

最低限覚えておきたいイベントと季節性

日銀会合・米FOMCが与える影響

政策金利の変更やガイダンスは為替の大きなドライバー。

日銀の政策正常化観測が強まると円高に、米利下げ観測が強まるとドル安=円高に傾きやすい。

会合週は発表直後にボラティリティが上がるため、前もって一部を確定しておくと安心です。

CPI・雇用統計・賃金データ

米CPI、雇用統計、PCEデフレーター、日本の賃金・物価データは金利期待を動かす代表指標。

予想を下回るインフレ・雇用は米金利低下=円高に繋がりやすい。

発表前後はレートが飛ぶため、指標日程をスケジュールにメモしておきましょう。

旅行需要の季節と航空運賃のサイクル

GW・夏・年末年始は運賃自体が上がりやすく、為替が良くても相殺される場合があります。

燃油サーチャージは基準期間の原油とドルで決まり、改定はタイムラグを伴うため、為替が急変しても翌月反映になることが多い点も覚えておくと判断がブレません。

小ワザ:為替に強い予約と支払いの実務

カード決済で余分なコストを減らすコツ

- 外貨手数料の低いカードを1枚用意。

- オンライン予約は「通貨表示」と「請求通貨」を確認。表示だけ円でも、決済は外貨という例がある。

- レシート・明細のレート適用日をメモ。レートの不一致トラブルに強くなる。

マルチカレンシー口座・プリペイドの活用

マルチ通貨口座や外貨プリペイドで、円高日に必要額をあらかじめ両替しておくと、旅先でのレート変動を気にせず使えます。

分割両替(数回に分けてチャージ)にすれば平均レートが安定します。

キャンセル規定とレート固定の両立

返金可の予約をベースに、円高が進んだ日に前払いへ変更する戦略が有効。

無料キャンセル期限やデポジット規定を把握し、為替ニュースとカレンダー(FOMC・日銀・CPIなど)に合わせて動かせるよう準備します。

よくある誤解と落とし穴

円高=必ず航空券が即安い、ではない

座席需要・運賃クラスの残数、販売戦略、週末・連休などの需給が優先。

為替の効果はあるが、全体最適には「運賃のサイクル」も同時に見ることが重要です。

予約サイトの“円表示”が常にお得、でもない

サイト側の換算レートや上乗せ手数料が含まれることがあります。

外貨表示+外貨決済のほうがトータルで安いことも。

両方の見積りを比較してから決めましょう。

為替だけ見て現地物価を無視するリスク

円高でも現地のインフレが強いと、体感価格は下がりにくい。

旅行先の物価動向(食事・交通・ホテルの日別相場)もチェックし、総額で判断します。

最後に:シンプルな仕組みとチェックで旅費のブレを味方に

要点は3つです。

- 海外旅行の多くは外貨建て。円高は「1外貨あたりの円コスト」を下げる=実質割引。

- 判定はシンプルでOK。USD/JPYの方向(下げ=円高)、20・65日移動平均、日米金利と主要イベントの三点セット。

- 実務は分散と固定。為替アラート→一部前払い→手数料最適化で、レートの良い日を取りこぼさない。

レートの完璧な天底を狙う必要はありません。

ルール化したチェックと小刻みな確定で、ブレやすい為替を“味方の割引”に変えていきましょう。

最後に

円高=円の価値上昇。

USD/JPYが150→140の下落は円高で、同じ外貨を買うのに必要な円が減る。

海外旅行費は外貨建てが多く、円高で航空券・ホテル・現地支出が円換算で安くなる。

主要因は金利差、リスクオフ、金融政策、指標。

予約通貨や決済タイミングで影響が変わるため、FOMCやCPI前後のレート変動に注意。

コメント